Ce film résonne de façon particulière juste après une longue semaine au cours de laquelle on a pu craindre que s’officialise en France la stigmatisation de l’étranger.

Jonathan Millet, qui a vécu en Syrie, à Alep, ramène à notre mémoire le sort d’un de ces rescapés de la prison de Saidnaya, où les opposants au régime de Bachar Al Assad subissent les pires sévices. On se souvient des milliers de clichés pris et sortis clandestinement par un gardien repenti, César.

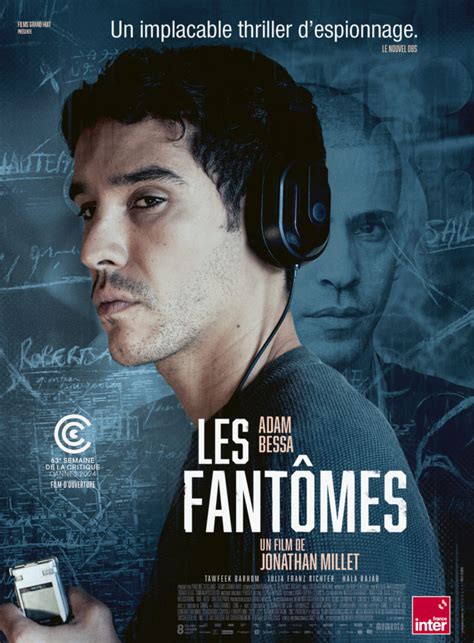

Ici, Hamid, en proie aux insondables douleurs de l’âme et de son corps martyrisé, se consacre à la recherche méticuleuse, digne d’un thriller, des anciens bourreaux qui ont profité des vagues de réfugiés pour fuir et se reconstruire incognito. A Strasbourg, il pense reconnaître celui dont il a subi les assauts sadiques. C’est une traque, menée tambour battant, à l’université, dans les parcs, sur les quais du tram, auprès des compatriotes syriens tous soupçonneux, craignant toujours d’avoir affaire aux serviteurs du régime. C’est aussi une entreprise politique : il s’agit d’obtenir des procès, et le spectateur devine que les protagonistes jouent la montre : les tenants de la justice luttent contre l’oubli, tandis que leurs adversaires parient sur la force d’inertie propre aux pays d’accueil.

On se prend à imaginer que ce film fasse la une, le prime time : toute idée que les étrangers viennent chez nous pour bénéficier des diverses formes de notre confort serait mise en pièces, tant est forte l’identification à cet homme, ce veuf, cet inconsolé, qui tente de faire justice, et d’autres autour de lui, de Beyrouth à Berlin, en passant par Paris. Encore une fois, l’art s’affirme comme une façon noble de contrer des apprentis gouvernants dont les chefs se sont rendus à Damas ou à Moscou. Encore faut-il que les œuvres ne passent pas inaperçues.

Chantal Vinet